En un rincón del sureste francés, donde las colinas verdes del Parc Livradois-Forez se enroscan como gatos perezosos al sol, una pequeña comuna llamada Ambert ha decidido hacer algo insólito para frenar su lenta evaporación demográfica: vender casas por un euro. Sí, un euro. Lo que cuesta un café —y no de esos de especialidad.

Pero que nadie se engañe: aquí no se está comprando una vivienda, sino un compromiso. Una promesa en forma de ruina encantadora, con tejado por rehacer, ventanas que tiemblan y muros que susurran historias de tiempos mejores. Una venta simbólica, sí, pero de consecuencias muy reales.

Un pueblo con más historia que gente

Ambert no es un decorado de postal, aunque se le parezca. Tiene algo más valioso que belleza: tiene carácter. Y también una escuela que, contra todo pronóstico, ha tenido que abrir una nueva aula. Pero no por explosión demográfica —¡ojalá!— sino porque la política municipal ha empezado a atraer nuevas familias, cansadas de pagar alquileres con forma de hipoteca en ciudades donde nadie saluda en el ascensor.

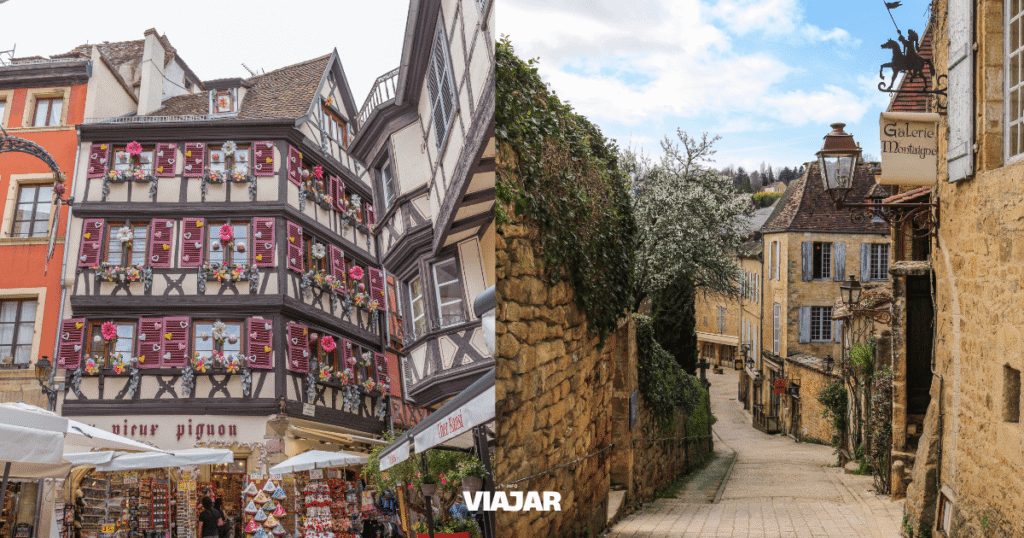

Con apenas 6.500 habitantes y un centro histórico donde el 60 % de las casas están vacías, Ambert se parece más a un recuerdo que a un presente. Pero he ahí la paradoja: mientras el mundo se precipita hacia lo virtual, algunos pueblos han entendido que la salvación está en lo tangible. En la piedra, en el ladrillo, en el sonido de una obra que despierta a los gorriones.

Una moneda, muchas condiciones

Dos viviendas en la calle Michel Rolle se ofrecen por ese mítico euro. Pero cuidado: como todo hechizo, hay cláusulas que leer con lupa. El comprador debe convertir la propiedad en su residencia principal, comprometerse a vivir allí al menos tres años, y aceptar que esto no es Airbnb, ni una escapada bucólica de fin de semana.

A cambio, en el sitio oficial del ayuntamiento de Ambert ofrecen ayudas de hasta 67.800 euros para la rehabilitación. Una cifra jugosa, pero no gratuita: hay plazos, inspecciones y penalizaciones si alguien huye antes de tiempo. No es un juego. Es una alianza entre un lugar que se niega a desaparecer y quienes están dispuestos a echar raíces, aunque haya que empezar por el tejado.

Lo que cuesta no tener prisa

Reformar una casa antigua en Francia es un arte… y una burocracia. Permisos, técnicos, normas energéticas, más permisos, más técnicos. Y todo con el telón de fondo de una comunidad pequeña donde todos se conocen. Uno no solo rehabilita una casa: se rehabilita a sí mismo como vecino, como parte del tejido que da sentido a los campanarios y las panaderías que abren temprano.

No es casual que iniciativas similares hayan brotado como setas por Europa: en Sicilia, en Galicia, en Cerdeña. Pero lo de Ambert tiene un matiz interesante: no se trata solo de llenar casas, sino de restaurar una forma de vida. Menos “smart city”, más “slow village”. Menos especulación, más pertenencia.

¿Vale la pena?

Depende. Si buscas inversión rápida, mejor sigue mirando. Si prefieres conexión de fibra óptica a conexión humana, este no es tu lugar. Pero si te seduce la idea de despertar con gallos en lugar de notificaciones, de formar parte de una historia en reconstrucción en lugar de repetir capítulos ajenos, entonces Ambert no es una ganga: es una oportunidad.

Porque en tiempos de hiperconexión digital, hay algo radical —casi subversivo— en apostar por la vida real. Por los oficios. Por las paredes gruesas y las conversaciones lentas. Por los pueblos que, como Ambert, aún creen que el futuro puede tener sabor a pan recién horneado.