Suspendido como una alucinación de mármol sobre un espolón de roca en los Alpes bávaros, entre bosques que parecen susurrar leyendas y lagos que reflejan más fantasmas que nubes, se alza el castillo de Neuschwanstein. Desde lejos parece un decorado para princesas; de cerca, un poema de piedra escrito por un rey que no quería gobernar sino soñar. Y aunque la mayoría lo conoce como «el castillo de Disney», conviene decirlo de entrada: Walt lo copió, sí, pero lo domesticó. Neuschwanstein es mucho más subversivo que cualquier cuento animado.

Porque este castillo no fue construido como símbolo de poder, sino como refugio contra él. Un palacio que no miraba al pueblo, sino al pasado; que no alojaba cortesanos, sino fantasmas románticos; y que, paradójicamente, se convirtió en uno de los monumentos más visitados del mundo… después de que muriera su creador.

Un disfraz medieval para un capricho del siglo XIX

Neuschwanstein no es tan antiguo como aparenta. Su primera piedra se colocó en 1869, cuando Europa ya hablaba de ferrocarriles y fábricas, no de dragones ni de caballeros. Su impulsor, Luis II de Baviera, era un rey peculiar: tímido, melancólico, profundamente sensible y, según algunos ministros desesperados, peligrosamente desinteresado en la política. A él no le interesaban las leyes ni los presupuestos; prefería las óperas de Wagner, las leyendas germánicas y los paisajes donde uno podía perderse para no volver.

Lo que Luis buscaba no era un palacio funcional, sino un escenario íntimo para representar —en soledad— su visión idealizada del mundo. Como un niño que construye fortalezas con almohadas para huir del ruido adulto, el rey erigió su castillo en lo alto de una montaña, donde la realidad apenas podía trepar.

El proyecto, claro, quedó inconcluso. Luis murió en 1886, en circunstancias tan misteriosas como su vida, y el castillo fue abierto al público poco después. Ironías de la historia: el hombre que quería aislarse del mundo terminó regalándole al mundo uno de sus destinos turísticos más codiciados.

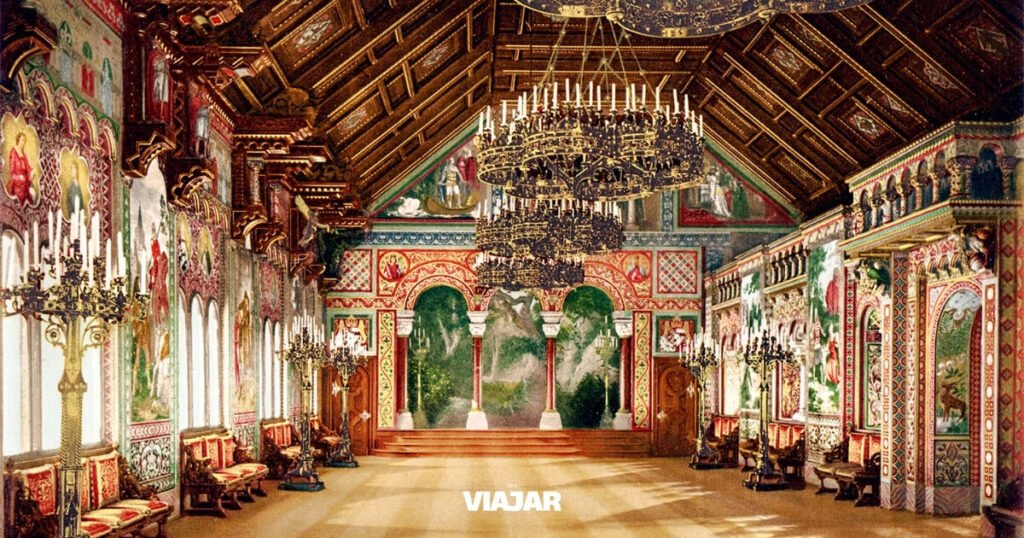

Un interior que es teatro, no fortaleza

Visitar Neuschwanstein es entrar en un cuento contado desde el corazón de un solitario. Nada aquí recuerda a Versalles ni a los fríos bastiones medievales: no hay salones diplomáticos ni cámaras de guerra. En su lugar, uno se encuentra con una sucesión de estancias que parecen diseñadas por un escenógrafo con exceso de lirismo y fondos ilimitados.

El Salón del Trono, por ejemplo, jamás tuvo trono. Pero sí una cúpula bizantina, mosaicos dorados y columnas que sugieren que el poder, al menos aquí, era más celestial que terrenal. La Sala de los Cantores, inspirada en óperas wagnerianas, parece lista para un duelo vocal entre héroes épicos y valquirias al borde del llanto. El dormitorio del rey, tallado con una minuciosidad que raya en la obsesión, es menos una habitación que un altar barroco al insomnio contemplativo.

Y entre tanta estética historicista, detalles de modernidad sorprendente: calefacción por aire caliente, agua corriente… Como si Luis II, entre dos visiones del Grial, encontrara tiempo para ojear catálogos de innovación doméstica.

Un paisaje que no adorna, sino que explica

Neuschwanstein sin sus montañas sería como un verso sin metáfora. El castillo no se impone sobre el paisaje: se disuelve en él, como una niebla petrificada. Desde su altura se contempla el valle del río Pöllat, los lagos glaciares y los bosques que cambian de traje según la estación: verde abrumador en verano, blanco hipnótico en invierno. La imagen es tan perfecta que resulta sospechosa, como si alguien la hubiera retocado antes de la invención del Photoshop.

Desde el puente de Marienbrücke, suspendido sobre un desfiladero que da vértigo sólo de pensarlo, se obtiene la perspectiva más célebre del castillo. Esa que millones de cámaras han replicado, convencidas de haber descubierto lo inefable. Pero no importa cuántas veces se vea: siempre parece que el castillo está a punto de desaparecer, como un espejismo de piedra.

Visitarlo: entre la liturgia turística y el último acto de un drama romántico

Hoy, visitar Neuschwanstein es casi un rito. Las entradas se compran con antelación, los horarios son estrictos, los grupos están cronometrados. Uno asciende a pie, en bus o en coche de caballos, como si el siglo XIX insistiera en acompañarnos en la última parte del trayecto. La visita dura unos treinta minutos, pero la sensación de haber entrado en la cabeza de un rey sigue flotando mucho después.

Porque lo que queda al final del recorrido no es solo una colección de salones decorativos, sino una pregunta incómoda: ¿qué lleva a un monarca a abandonar su mundo para construir uno alternativo, piedra a piedra?

Más que un castillo, un manifiesto

Neuschwanstein es mucho más que la inspiración del logo de Disney. Es, en el fondo, una anomalía: un castillo edificado contra el pragmatismo industrial, una fantasía medieval plantada en plena era moderna. Fue concebido por un rey que huía del poder, y terminó atrayendo multitudes que buscan, quizá sin saberlo, una dosis del mismo idealismo que lo hizo posible.

Y ahí radica su magia: en que no es un monumento a la Historia, sino al deseo. Un deseo absurdo, desmedido, bello. Como construir un castillo para nadie… y terminar emocionando a todos.