En el sur abrasado de Túnez, donde el turismo de masas pierde el interés y el desierto recupera su autoridad milenaria, aún se erigen —con más dignidad que cimientos— los vestigios de una galaxia muy muy lejana. No son réplicas de parque temático ni reconstrucciones con efectos especiales: son los escenarios originales de Star Wars, dejados atrás como si George Lucas, tras el grito de “¡corten!”, hubiera olvidado recoger sus juguetes.

Pero el desierto, ese escultor impaciente, ha esculpido en silencio lo que los fans veneran como reliquias. Entre dunas errantes y aldeas bereberes excavadas en la roca, Tatooine no es una invención digital: es un lugar físico, erosionado y real. Un recuerdo cinematográfico que respira bajo el sol del Sáhara como un fósil aún cálido.

Cuando Hollywood fue al Magreb y encontró una galaxia

En 1976, George Lucas escogió Túnez para recrear su planeta desértico por razones que ningún productor de hoy pondría en PowerPoint: luz natural, soledad tangible, arquitectura que parece de otro mundo —pero sin CGI— y una atmósfera tan árida como convincente.

El nombre Tatooine no vino de la imaginación galáctica, sino de un lugar del mapa: Tataouine, ciudad con zetas de arena y casas trogloditas. Casi cinco décadas después, algunos de aquellos sets siguen en pie. Deteriorados, sí; pero como los buenos recuerdos: algo borrosos y aún reconocibles.

Tataouine, Matmata, Ong Jemel: coordenadas del mito

A diferencia de otras superproducciones que barren con todo tras el último plano, Star Wars dejó sus ruinas en paz. En Túnez, muchos decorados quedaron abandonados, como un poema sin corregir, y el desierto se encargó de editarlos con viento, arena y sol inclemente.

En Matmata, por ejemplo, está el Hotel Sidi Driss, esa curiosa combinación entre alojamiento rural y templo jedi no oficial. Fue el hogar de Luke Skywalker en Una nueva esperanza, aunque hoy se alquila sin hologramas ni sables de luz. Las habitaciones siguen teniendo esa sobriedad troglodita que enamoró al equipo de rodaje: austeridad espacial para un héroe planetario. Ningún cartel de neón anuncia el pasado glorioso del lugar. Y quizá por eso se siente más verdadero.

Luego está Ksar Hadada, antiguo granero bereber transformado en mercado de esclavos galáctico en La amenaza fantasma. Su estructura de celdas circulares, entre ruina y fortaleza, conserva la textura áspera del adobe y esa melancolía que solo tienen los lugares que fueron muchas cosas y ya no son ninguna.

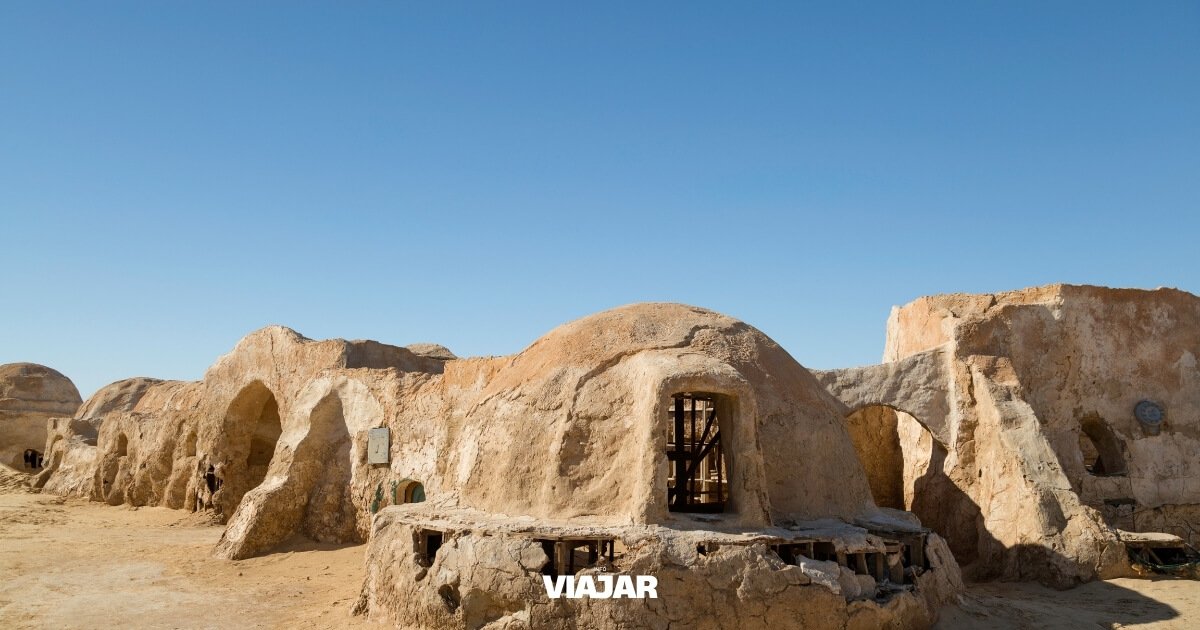

Y, por supuesto, Mos Espa: ese set semiabandonado cerca de Ong Jemel que parece el esqueleto de una ciudad imaginaria. Aquí vivió —al menos en el guion— el joven Anakin Skywalker. Hoy, lo que queda son cúpulas vencidas y muros de yeso que apenas resisten la marea lenta de las dunas. No hay taquillas, ni audioguías, ni vallas que impidan soñar. Solo el silencio, ese aliado de la ficción cuando se queda a solas con el tiempo.

Un patrimonio sin pedestal

A diferencia de otros lugares donde el cine ha dejado cicatrices rentables, los restos de Star Wars en Túnez no están protegidos por decreto ni rodeados de vallas sagradas. Han sobrevivido —como los mitos— gracias a la indiferencia, al desinterés institucional, o a la torpe lentitud de las burocracias. Algunos fans, sí, han intentado restaurarlos, pero con recursos más propios de una cantina en Tatooine que de un centro de patrimonio mundial.

Y sin embargo, esta fragilidad les da autenticidad. No son decorados museificados, sino reliquias efímeras. Aquí, el cine no es eterno: envejece, se agrieta, se cubre de arena… y por eso emociona.

Viajar al planeta de la nostalgia

Llegar a estos lugares no es sencillo. Se necesita un 4×4, paciencia sahariana y, preferiblemente, un guía local que entienda tanto de caminos como de leyendas. La mejor época: de octubre a marzo, cuando el calor permite explorar sin riesgos térmicos ni delirios estelares.

Pero quien se aventura más allá del mapa turístico encuentra algo más que escenarios de película. Encuentra un espacio donde la frontera entre la realidad y la ficción es tan porosa como el adobe. Un lugar donde la arquitectura ancestral bereber —diseñada para sobrevivir— sirvió para contar historias de futuros remotos y planetas inventados. Y en esa paradoja está lo sublime: que la ciencia ficción más taquillera del siglo XX encontró su verdad en el rincón más antiguo del norte de África.